更新日:2023年05月15日

目次

開館案内

- 住所 埼玉県草加市住吉一丁目11番29号

- 電話番号 048-922-0402

- 開館時間 午前9時から午後4時30分

- 休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始(12月29日から1月3日)

- 入館料 無料

- 駐車場 なし。公共交通機関をご利用ください。

建物の歴史

埼玉県初の鉄筋コンクリート造校舎から歴史民俗資料館へ

歴史民俗資料館は、大正15年(1926)に草加小学校の西校舎として建てられた埼玉県初の鉄筋コンクリート造りの校舎を再利用しています。

この校舎が建てられる3年前の大正12年(1923)に起きた関東大震災の教訓から、草加の人々は、子どもたちの命を守るため、木造校舎の倍以上もの費用をかけ、耐震・耐火構造を備えた鉄筋コンクリート造りの校舎を建設しました。

竣工当時は、まだ珍しかった鉄筋コンクリート造の校舎を見ようと、県内外から多くの方が見学に訪れたそうです。

校舎としては昭和54年度(1979)をもって活用を終えましたが、昭和58年(1983)11月1日、草加市の文化財を保護するための施設である「草加市立歴史民俗資料館」として新たなスタートを切りました。

国登録有形文化財(建造物)としての価値

歴史民俗資料館は、「造形の模範になっている」建造物であると評価され、平成20年(2008)に国の登録有形文化財(建造物)となっています。

山型のデザイン屋根といった、今でも芸術性の高さがうかがえる設計を行ったのは、草加小学校の卒業生である大川勇です。大川勇は早稲田大学を卒業後、草加に建設設計事務所を開設し、草加小学校西校舎をはじめ、生涯に多くの校舎を設計しました。

大正時代の建物といえば、そのほとんどが木造・低層でしたので、鉄筋コンクリート造の重厚な校舎が放つ近代的・先駆的な雰囲気は、竣工後すぐに始まる「昭和」という新たな時代にふさわしいものであったと評価することができます。

展示内容

第一展示室

日光道中第二の宿場町であった草加宿のにぎわいや江戸時代の草加松並木を始め、松尾芭蕉や『おくのほそ道』に関する資料、市指定文化財の「綾瀬川(旧新田村)出土丸木舟」(縄文時代前期)など、原始から近代までの草加の歴史に関する資料等を展示しています。

第二展示室

鋤(すき)、鍬(くわ)、唐箕(とうみ)などの多種多様な農具、地場産業の草加せんべいの製造工程を伝える道具など、草加の民俗文化、産業の歴史に関する資料を展示しています。

教育資料室

小学校の校舎であった歴史を伝えるため、昭和時代中ごろの教室を再現しているほか、講座や体験教室の会場として使用しています。

多目的ルーム

多目的ルームでは、季節ごとに企画展を開催しています。

廊下

1階廊下には、『おくのほそ道』や松尾芭蕉に関する資料等を展示しているほか、2階廊下には、郷土を代表する作家・豊田三郎、森村桂に関する資料、映写機や昔の電話機などを展示しています。

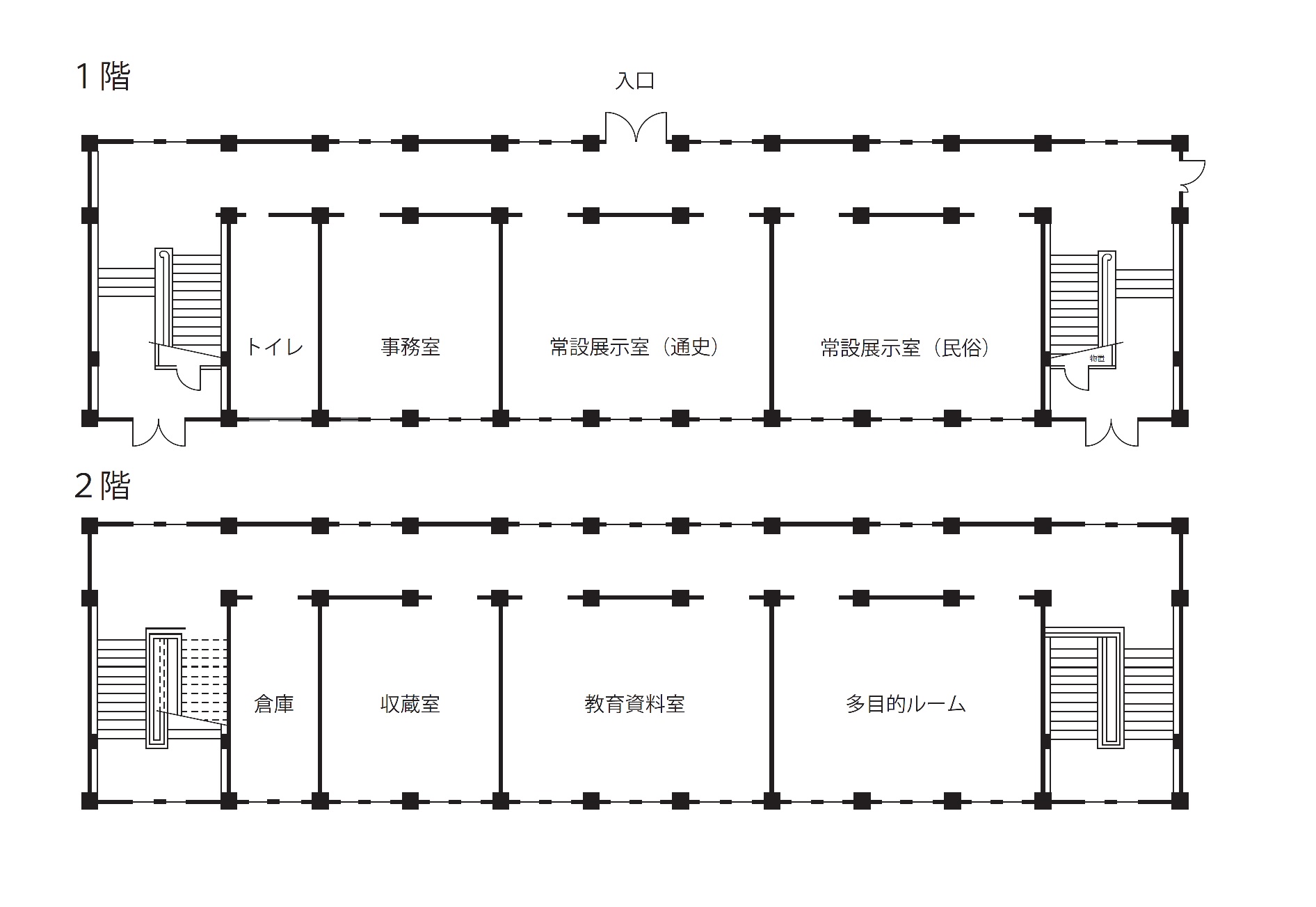

間取り図

企画展や講座、体験教室の開催

歴史民俗資料館では、季節ごとに草加地域の歴史文化をテーマにした企画展を開催するほか、一年を通じて歴史講座(れきみん講座)や子どもたちを対象にした体験教室を開催しています。

また、過去に開催した展示図録もお配りしています。

各事業の詳細及び展示図録については、下記のリンクからご確認ください。

収蔵資料の検索

資料館に収蔵されている資料を調べる事が出来ます。

草加市立歴史民俗資料館収蔵品データベース(外部サイトにリンクします)

情報発信

歴史民俗資料館では、様々な情報媒体を活用して草加地域の歴史文化に関する情報や企画展などのイベント情報の発信に努めています。

れきみんフェイスブック

歴史民俗資料館が取り組む事業や草加市の歴史に関する情報発信を目的に、Facebookページを公開しています。

れきみんフェイスブック(外部サイトにリンクします)

れきみんだより

より多くの情報をみなさまにお届けするため、広報誌『れきみんだより』を発行しています。

れきみんブックレット

草加の歴史文化を紹介する、れきみんブックレットを年1回発行しています。

れきみんブックレットは歴史民俗資料館で配布しているほか、草加市電子図書館でどなたでも閲覧することができます。

団体見学のお申し込みについて

歴史民俗資料館では、団体見学のご利用を承っております。職員による館内説明も行っておりますので、関連リンクをご覧の上、ぜひご利用ください。

関連リンク

このページに関するアンケート

このページに関する問い合わせ先

担当:歴史民俗資料館

住所:340-0014 草加市住吉1-11-29

電話番号:048-922-0402

ファクス番号:048-922-1117

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。