更新日:2021年8月13日

草加市では、中高層建築物等、周辺の地域に大きな影響を及ぼす開発事業について「特定開発事業」として位置づけ、事業開始前の構想の段階で開発事業の概要の周知を図るために、事業地に看板を掲示したり、近隣住民を対象に説明会を開催することを「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」(以下、開発条例という。)の中で義務付け、中高層建築物等の建築に係る紛争の予防に努めています。

特定開発事業に該当する建築物等

- 中高層建築物(表−1参照)

- 開発区域の面積が10,000平方メートル以上の土地分譲

- 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の建築物

- 草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例(平成16年条例第31号)の規定による特定工場又は特定作業場で開発区域の面積が500平方メートル以上かつ周囲の環境に影響を及ぼすもの(同条例第14条第1項の許可を受けた開発区域内において建築等を行う場合(用途が著しく異なる場合を除く。)は、この限りでない。)

- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場

- 専ら葬儀の用に供する建築物

- 草加市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第11号)の規定によるペット霊園(同条例第10条第1項ただし書に該当するものを除く。)

- 1から7までに該当しない草加市旅館業の規制に関する条例(昭和46年条例第59号)第2条の規定により市長の同意が必要な旅館業を営む建築物

表−1 中高層建築物の定義区分

| 地域又は区域 | 中高層建築物 | |

|---|---|---|

| ア | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又は用途地域の指定のない区域 | 高さが10メートルを超える建築物 |

| イ | 商業地域又は工業地域 |

|

| ウ | 工業専用地域 |

|

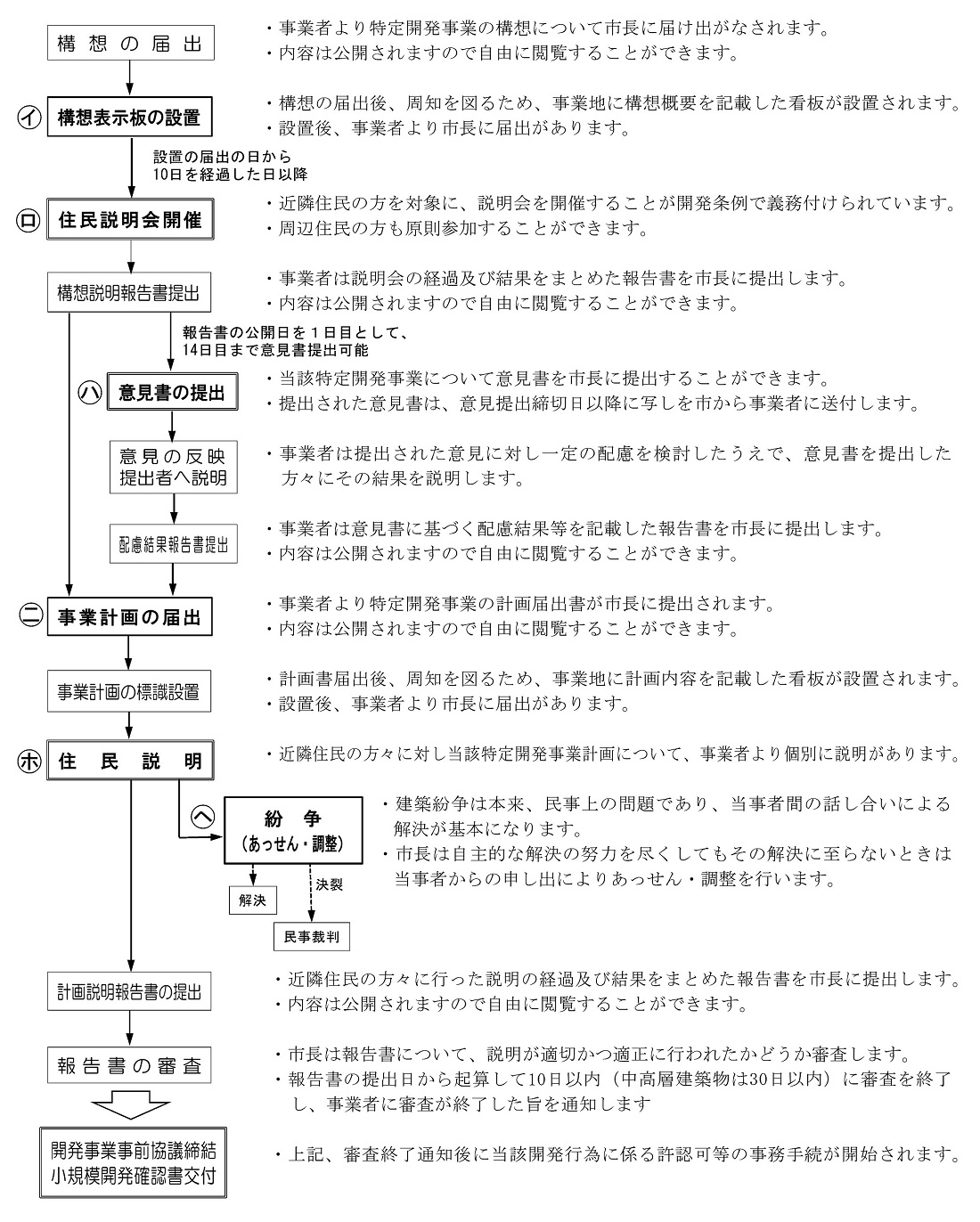

特定開発事業の手続の流れ

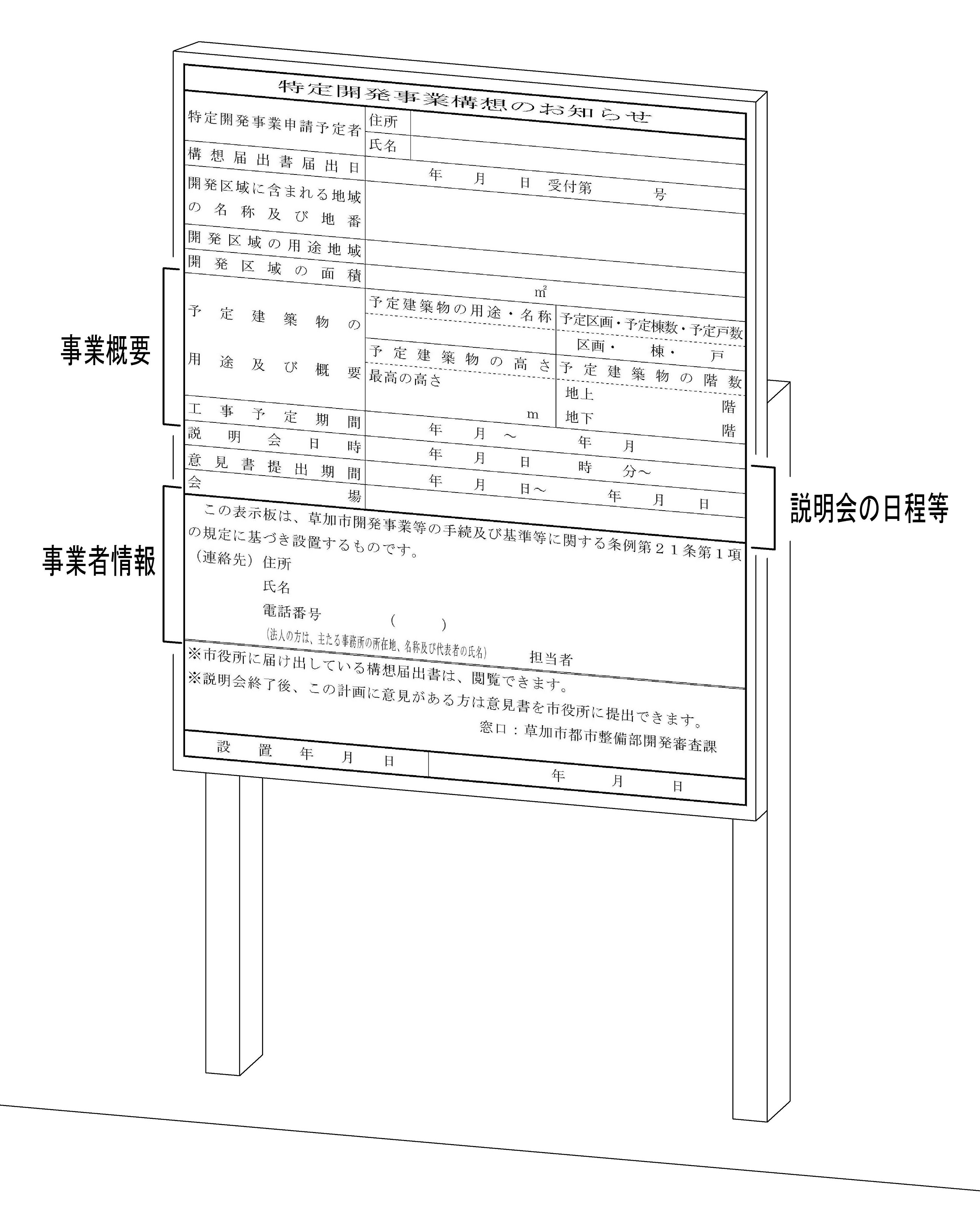

イ.構想表示板の設置

事業に先立ち、事業区域の見やすい場所に「特定開発事業構想のお知らせ」が掲示されます。

看板には事業予定者や事業概要、説明会の日程等が記載されています。

事業の構想の詳細については市に「特定開発事業構想届出書」が提出されており公開されていますので、構想案について資料を閲覧し、確認することもできます。

現地に建てられる看板

ロ.住民説明会開催

事業者より事業の構想の概要をお知らせする説明会が開催されます。- 対象者:近隣住民(説明義務あり)・周辺住民(任意)

- 開催日等:構想表示板設置の届出がなされてから10日を経過した日以降に構想掲示板に記載された日時・場所にて行われます。

(開発条例では開催日の7日前までの周知が義務付けられています。)

説明会について

この住民説明会は、意見交換の場となりますので積極的に参加し、疑問に思うことについて説明を求めたり、要望等について申し入れを行うなど、お互いの立場を尊重しながら話し合いを進めてください。

説明会当日参加できなかった近隣住民に方々には、後日、事業者より説明会資料が配布されます。

事業者は、説明会にて説明した内容や議事等を含めた特定開発事業構想に係る事前説明の一連の事務手続の経過及び結果をまとめた「特定開発事業構想説明報告書」(以下、構想説明報告書という。)を市長に提出することとされています。

この構想説明報告書は公開されますので、市役所にて閲覧可能です。

ハ.意見書の提出

説明会の内容や事業の構想案について意見があれば意見書を市長に提出することができます。

提出された意見書は、提出期間満了後速やかにそのコピーが事業者に送付されます。

意見書を受取った事業者は、提出された意見に対し一定の配慮を検討した上で、意見書を提出した方に、どのような対応を図るかの説明をおこないます。

事業者は、配慮結果等を記載した「特定開発事業意見書配慮結果報告書」(以下、配慮結果報告書という。)を市に提出します。

この配慮結果報告書は公開されますので、市役所にて閲覧可能です。

建築物の建築や開発事業については、都市計画法、建築基準法及び 開発条例などの規定に基づいたものであれば、それを超える制限をかけることはできません。そのため、当該事業における相隣関係の同意については事業者と近隣住民で話し合い、合意形成を図る必要があります。

ニ.事業計画の届出

住民説明会に対しての意見の提出がない場合又は配慮結果報告書を提出した事業者は、当該特定開発事業の構想に、意見書に対する一定の配慮を加えた具体的な事業計画を定めた「特定開発事業計画届出書」を市長に届け出ます。

また、住民の皆さんへ周知を図るため、事業地に計画内容を記載した標識が設置されます。看板の色は空色になります。

この特定開発事業計画届出書は公開されますので、説明会からの変更点や、建物の外観など図面等で確認したい方は、市役所にて閲覧することができます。

ホ.住民説明

事業者は特定開発事業計画の標識を現地に掲示したことを市長に届け出を行った後に、当該特定開発事業計画について対象者に対し個別説明を行います。

事業者は、対象者に対し行った説明の経過及び結果を記載した報告書(以下、説明報告書という。)を市長に提出します。

市長は提出された説明報告書について、説明が適切かつ適正に行われたかどうかを審査します。

審査により、適正と判断されると市長は事業者に対しその旨を通知します。

この通知をもって事業者は当該特定開発事業の許認可等に係る手続を始めていきます。

工事着手までの手続は段階を踏んで進みますが、工事が始まってからでは手遅れになりますので、いずれ話があるだろうと楽観せず、事業の内容等を積極的に聴取し、事業者と意見交換を行うことで、トラブルを未然に防ぐようにしてください。

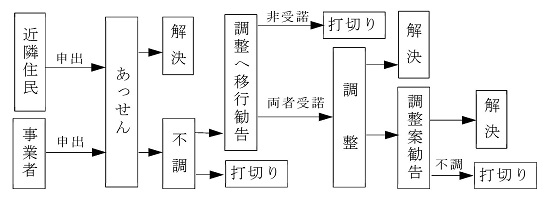

ヘ.紛争の調整

当事者間の双方で自主的な解決の努力を尽くしたものの合意に至らなかった案件については、草加市では当事者と当事者以外の第三者を交えた話し合いの場として、あっせん制度及び調整制度を設けています。

あっせんの申し出があると、草加市職員が公平な立場で当事者双方の意見を聞き、歩み寄りの可能性を確認し、自主的な解決の手助けをします。

なお、職員が意見を述べることはありません。

あっせんを続けても解決の見込みがないときは、市長はあっせんを打ち切ることができます。

市長があっせんを打ち切った場合において、必要があると認めるときは、調整に移行するよう当事者に勧告し、双方が受諾したときは有識者で構成される草加市開発事業等審査会(以下、審査会という。)による調整が行われます。

審査会は専門的、かつ公平な立場で双方から意見を聴き、必要に応じて調整案を提示し、当事者間の合意形成を図ります。

審査会は合意が成立する見込みがないときは調整を打ち切ります。

調整が打ち切られると、再度当該紛争についてあっせんを申し出ることはできません。

- あっせん制度及び調整制度に強制力はありません。

- あっせんの申出は工事着手前に行う必要があります。 ただし、工事の施工に伴う騒音・振動等の紛争については工事完了の日まで行うことができます。

- 紛争の調整の進行と開発行為に係る手続については相互に関係するものではありません。

主なトラブルの要因について

1.建物の隣地境界線からの距離について

民法第234条第1項において、建築物を建築するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならないと規定されています。

しかし、その地域に異なる慣習があると認められる場合はこの慣習が優先されたり、(注)相隣関係者間で協議を行い、距離を自由に設定することもあります。

また、建築基準法では、都市計画法で防火地域または準防火地域と定められた場所において外壁が耐火構造の建築物を建築する場合には、境界に接して建築することができるという規定があります。

一般的にここでいう距離は、屋根や庇の先端からではなく、外壁又はこれと同視すべき出窓の外面から境界線までの最短距離を測るものとされています。

草加市では開発条例において、隣地境界線から建築物の各部分までの水平距離は、採光及び通風を考慮し、有効で50センチメートル以上確保するよう努めるものとしています。

注:相隣関係・・・隣接する不動産の所有者が相互にその利用を調整し合う関係

2.プライバシーについて

民法第235条において、境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならないとされています。

しかし、その地域に異なる慣習があると認められる場合はこの慣習が優先されたり、相隣関係者間で協議を行い、合意のもとで目隠しを設置しないケースもあります。

一般的にここでいう他人の宅地を見通すことができる窓等とは、特に意識してみようとすれば見えるが、そうでない限り他人の宅地を観望できないものは含まれないとされています。

距離が規定に満たない場合は目隠しの設置を要求することができますが、紛争となった際、具体的な諸事情によって判断は異なりますのでまずは相隣関係者間でよく話し合ってください。

3.テレビ電波障害について

中高層建築物の建築に伴い、テレビ放送電波の受信障害が発生する場合があります。

草加市では開発条例において、事業者に対し、近隣住民に対する説明の際、電波受信障害予測図及び、障害が発生した場合の具体的な対策等を明示するよう義務付けています。(対策の実施について強制力はありません。)

4.建築物による日影の影響について

草加市では、良好な住環境を構築するため、建築物の建築について、市内の用途地域ごとに建ぺい率、容積率、日影による高さ制限等が定められています。

中高層建築物が建築されることによる日影の影響については、事業者が日影図を作成し検証していますので、説明会等で確認することができます。

日照についてはその権利を明文化した法律はありませんので、事業者と話し合い、お互いの意見のすり合わせを行ってください。

5.風の吹き方の変化について

中高層建築物が近くに建設されることにより、当該建物周辺において風の吹き方が変化することも考えられます。家屋等への影響について必要に応じて事業者の考え方などを説明会等の機会を利用して確認してください。

6.付属施設から発せられる騒音・振動について

建築物の機能保持のため屋上などに空調機器等が配置されますが、設置場所によっては設備機器から発せられる騒音や振動を煩わしく感じることがあります。

設備機器の配置計画を事前に確認し、騒音や振動に対しどのように配慮しているのか確認することも必要です。

7.工事中の問題について

中高層建築物の建築工事期間中は、現場より発生する騒音、振動、粉塵等の影響を受ける可能性があり、場合によっては振動などが原因で家屋が損傷する場合があります。

そのため、工事開始前にそれぞれの対策や、作業時間、工事車両の運行経路など施工業者を交え確認し、要望等があれば申し入れておくとよいでしょう。

このページに関する問い合わせ先

開発審査課

住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号

開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148

小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。