更新日:2025年3月3日

第11回奥の細道文学賞、第5回ドナルド・キーン賞授賞式が行われました。

授賞式のほかに、故ドナルド・キーン先生のご子息でありますキーン誠己氏による浄瑠璃演奏、

最終選考委員であり俳人の長谷川櫂氏と文芸評論家の三浦雅士氏との記念対談、

「おくのほそ道ミステリー」のイラストを手がけた漫画家の窪田一裕氏による来場者参加型のミステリークイズなど

様々な演目が行われ、来場された皆様にご堪能いただけました!

浄瑠璃演奏の様子(キーン誠己氏)

記念対談の様子(左:最終選考委員 長谷川櫂氏、右:文芸評論家 三浦雅士氏)

おくのほそ道ミステリークイズの様子1(漫画家 窪田一裕氏)

おくのほそ道ミステリークイズの様子2(漫画家 窪田一裕氏)

授賞式の様子

奥の細道文学賞の表彰では、山川市長より大賞授賞者へは賞状・芭蕉翁像・副賞、優秀賞授賞者へは賞状・芭蕉翁レリーフ・副賞、佳作授賞者へは賞状が贈呈されました。

また、ドナルド・キーン賞優秀賞の表彰では、山川市長より賞状を、キーン誠己氏より芭蕉翁レリーフが贈呈されました。

表彰の様子1(奥の細道文学賞大賞の大野氏)

表彰の様子2(奥の細道文学賞優秀賞の中村氏)

表彰の様子3(奥の細道文学賞優秀賞の小原氏)

表彰の様子4(山川市長とキーン誠己氏)

講評の様子(中央:最終選考委員 堀切実氏)

記念撮影の様子

(上段:左から永田祐子氏、小原友紀氏、中村大輔氏、宮越常記氏、高橋広樹氏)

(下段:左からキーン誠己氏、広田市議長、山川市長、大野保夫氏、堀切実氏、長谷川櫂氏)

受賞作品一覧

◯第11回奥の細道文学賞◯

| 作品名 | 作者名 | お住まい | |

|

大 賞

|

点描韓国~正体不明の焼きものを追って~

|

大野 保夫

|

福岡県在住

|

| 優秀賞 |

旅を綴る旅

|

中村 大輔 |

宮城県在住

|

|

優秀賞

|

非人情気取る里山ウォーク

|

小原 友紀

|

高知県在住

|

|

佳 作

|

イギリス・ウェールズ横断騎馬旅行

|

菱川 町子

|

愛知県在住

|

|

佳 作

|

おくのほそ道 加賀の古都散策

|

宮越 常記

|

草加市在住

|

|

佳 作

|

「地下への旅 音楽に乗って」

|

永田 祐子

|

滋賀県在住

|

|

佳 作

|

螺旋ノムコウ

|

高橋 広樹

|

草加市在住

|

◯第5回ドナルド・キーン賞◯

| 著書名 | 著者名 | 出版社名 | |

| 優秀賞 | 楽しい孤独 小林一茶は なぜ辞世の句を詠まなかったのか |

大谷 弘至 | 株式会社中央公論新社 |

中央公論新社 中公新書ラクレ 書籍紹介ページ(外部サイトにリンクします)

授賞者からのエッセイ “2月の旅 ―もうひとつの「奥の細道」―”

第11回奥の細道文学賞佳作を受賞されました「永田祐子」氏より、

応募から授賞式を終えての思いがこもったエッセイをいただきました。

この素敵なエッセイを、一部抜粋しながらご紹介したいと思います!

応募へのきっかけは…

エッセイを書いたのは、その文学賞に出そうと思い立ったからではない。「旅がテーマの文学賞」があるのは知っていたし、楽しそうだなとも思ったが、たぶん多くの人がいろんな旅の紀行文を寄せるのだろう、と思っただけで終わっていた。だが、2023年の年末から翌年の年明けにかけて心揺さぶられるできごとがあり、この気持ちをどうしようと考えたときに、つい文章を書き始め、書いている途中で思ったのである、これを「旅」と捉えることはできないかと。 具体的には、そのできごととは私がある新聞紙面を作ったことを指す。自分が勤める新聞社の地下に、かつて印刷工場だった広大な空間があって、その場所で音楽イベントが行われた。それを伝えるための紙面を作ろうと、関係者5人を取材した。その取材過程と、音楽によって人の心が時空を飛翔することを「旅」になぞらえたいと思ったのだ。

入賞だと知った瞬間…

私用電話に見慣れぬ番号の着信があることに気づいた。私は昔やっていた仕事の関係で電話番号にはわりと詳しい。04で始まる局番は関東のもので、その番号は構成からいって恐らく公的機関だと気づいた私は、かなり考えて、ようやく自分がずいぶん前に投函した住所を思い出した。 (もしかして) 私は番号を調べ、それが草加市役所であることを突き止めた。翌日コールバックすると、果たして、あちこち転送された挙げ句に電話は発信元につながった。相手は「奥の細道文学賞」を担当する人であった。 私は自分がその賞の佳作に内定したことを知った。 私も賞の事務局をした経験があるからわかるのだが、賞とは、入選者にだけ電話で連絡をするものである。だから電話連絡があった時点で、入選したことはほぼ予想できる。それで、実際に聞かされて私が感じたのは、驚きではなく安堵であった。 「あの作品を、旅として認めてもらえた」 そのことは、とても大きかった。

式に臨み…

そして、2025年2月1日。 土曜日のお昼過ぎ、静かな時間帯に私と夫は草加市に降り立った。(一部省略)表彰式は午後2時からだが、リハーサルがあるから集合は1時過ぎ。予定表をもらったとき、そのことに私はけっこう感動した。「リハーサルまであるのか」 (一部省略)「なんと丁寧な」 何やら申し訳ない気さえした。本来は休日の土曜日に、係の人々は私たちのために出て仕事をしている。しかも小一時間かけてリハーサルまでしてくれる。 丁寧な式だというのは、それ以前にも感じていた。事前の通知には、「受賞者全員に一言ずつお言葉をいただきます(1分以内)」とあった。大賞1人、優秀賞2人がいて私はその下の佳作4人のうちの1人である。にも関わらず「お言葉」を言わせてもらえる。私はまず、このことにかなり驚いたし、うれしくも思った。 なぜなら、私の知る限り、こうした表彰では一番大きな賞を受けた人が代表であいさつをする。それで終わりで、次席の人はもとより佳作ともなれば、添え物的に賞状をもらうだけなのが普通である。賞の文面すら「以下同文」と片付けられがち。受賞者でありながら、末席になると、たいていの場合はけっこう寂しいのである。それが、草加市では末席でもあいさつをさせてもらえるらしい。

会場のホール前に受付があって、けっこうな数の人が出ている。私は一瞬、いくつかの催しの受付を合同でやっているのだろうかと思った。それくらいの人数であった。催しに参加する一般の人と受賞者並びに関係者の受付が、ご丁寧にも別になっていた。 名前を言うと、気づいた係の人が声を大にして言ってくれた。 「おめでとうございます」 このことにも私は感動した。大賞受賞者ならともかく、佳作ともなれば参加賞的な扱いで事務的に捌かれるのだろうと思っていたからである(少なくとも、私の勤務地のKという市ではそうである)。それが、わざわざ祝福の言葉までかけてもらえるとは。一瞬、大賞の人と間違えられているのではと危ぶんだほどだ。 だがそういうわけではなかったらしく、私は一個の受賞者として立派に扱われ、うやうやしく控え室にまで案内された。舞台袖で待つのかと思っていただけに、鏡つきの立派な楽屋に通されたのもまた驚きであった。つい複数の友人に「なんといま楽屋にいて、リハーサル待ち」とLINEまで送ってしまったほどである。送られた友人のほうも「またバレエの発表会でもあるのか」とでも思ったことであろう。

浄瑠璃は続く。 「舟の上に生涯を浮かべ、馬の口とらへて老を迎ふる者は、日々旅にして、旅をすみかとす」 日々旅にして旅をすみかとす。そうなのだ、芭蕉も、キーンも、この場に集うすべての人たちも。 人生は旅である。その道中で誰かと出会い、しばらく一緒に歩き、分岐点に来て別れを告げる。寂しくても心残りでも、別れは不可避で、最後は一人。だからこそ、途中で出会う人をおざなりに扱ってはいけない。その人と自分との出会いはただ一度、人生の奇跡なのだから。 私は自分の隣で聴き入る他の受賞者を盗み見た。同じときに同じ賞を受賞することになり、同じ舞台に立つ面々。互いにすみかも年齢も違う。本来あり得なかったこの出会い。

草加市の『場の力』…

三浦先生はそこに「草加市の『場の力』が作用した」と分析された。大まかにはそれで正解なのだが、その言い方ではやや大雑把かつ不十分に思えるので、より詳しく述べれば次のようになる。 すなわち、受賞者は、舞台上で自分たちの役割を自覚せずにはいられなかったのである。「自分たちは、客としてここにボンヤリ座っているだけではいけないのだ。祭典の主要人物としてこの場を正しく盛り上げる責務があるのだ」と、それぞれが、言葉は違えど恐らく個々に痛感していたのである。 まず入念な受付と案内とさらには懇切なリハーサルがあって、「これは存外本格的だぞ」と知らされる。次にキーン氏のご子息の浄瑠璃を聴いて、「これはただ賞状をもらうだけではない、文学の祭典なのだ」と認識させられる。さらには会場に予想以上の聴衆が入っているのを見て、たぶん人集めをしてくれた事務方の努力を知り、「ぜひ聴衆を楽しませなくては」と義務感を抱く。とどめに司会役のご婦人が、ところどころ引っかかりながらもとんでもなくおごそかな進行ぶりであるために「自分たちもこの人を手伝わなくては」と背筋を伸ばす。 (一部省略)誰もが、この場を立派なものにするために、言わず語らずのチームワークを発揮していた。

結びに…

350年前、芭蕉は草加にわらじを脱いだ。「草加という宿にたどり着いた」としか書いていない。あとは自分の荷物の重さを嘆いている。だが、彼は実はそのとき草加の人々にひどく親切にされたかもしれないのである。すごくいい思いをしたのに、それをその通り書くと旅の悲壮感が損なわれると考えて、わざと省いた可能性もある(野ざらし紀行の架空の捨て子と逆の手口である)。私がそう思うのは、草加の人々が持つホスピタリティは一朝一夕のものではなく、その土地で長年はぐくまれたDNAのように思えるからだ。それくらいに人々は自然に、当たり前に客である受賞者をもてなしてくれた。たぶん350年前と同じに。

わずか半日だったが、ずいぶん長い旅を終えた気分で私たちは草加市を離れた。

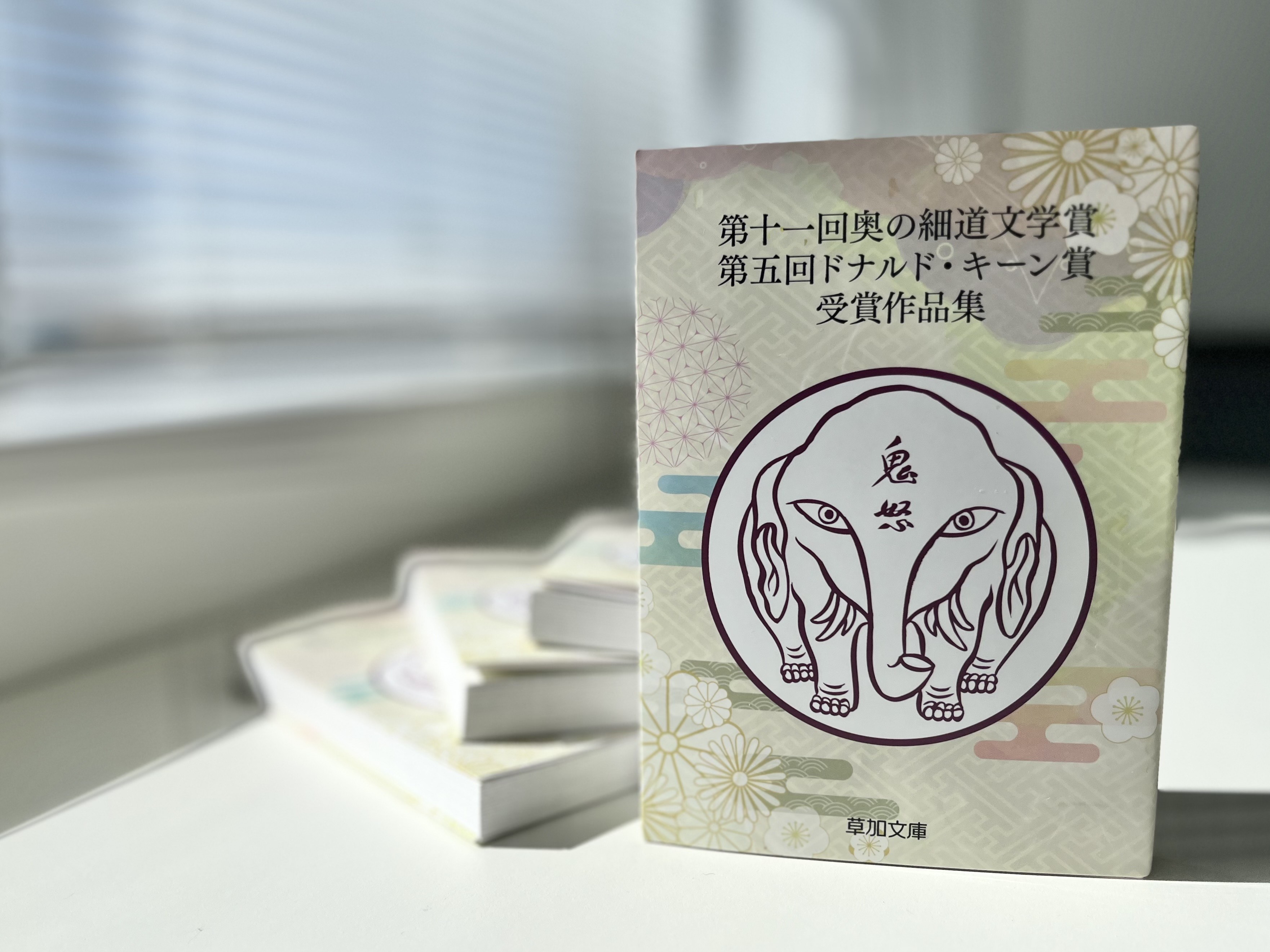

第十一回奥の細道文学賞、第五回ドナルド・キーン賞受賞作品集(草加文庫)発売中!!

今回の受賞作品を掲載しました「第十一回奥の細道文学賞、第五回ドナルド・キーン賞受賞作品集」は、

令和7年2月10日より市役所西棟1階情報コーナー、中央図書館、公民館、文化センター等で販売中です。

今回の受賞作品集は、過去最多の8作品を収録!!

さらに、草加市民の方がなんとお2人も受賞された記念すべき回となっております!

惹き込まれる作品が満載です。ぜひ、お手にとって受賞作品を読んでみてください。

「第十一回奥の細道文学賞、第五回ドナルド・キーン賞受賞作品集(草加文庫)」

販売場所:草加市役所西棟1階情報コーナー・草加市立中央図書館・中央公民館・柿木公民館・谷塚文化センター・

新里文化センター・新田西文化センター・川柳文化センター

注:おくの細道ミステリークイズの中で出題された「おくのほそ道ミステリー草加と松尾芭蕉」や過去の発行本も同じく発売中!

関連リンク

- 第11回奥の細道文学賞、第5回ドナルド・キーン賞 入賞作品決定!

- 第11回奥の細道文学賞・第5回ドナルド・キーン賞受賞作品を発表

- 草加市文化芸術振興条例制定10周年記念 第11回奥の細道文学賞、第5回ドナルド・キーン賞授賞式を開催します!(外部サイトにリンクします)

- 情報コーナーをご利用ください

- (市)中央図書館

- 公民館・文化センター

- 奥の細道・芭蕉企画事業

このページに関するアンケート

このページに関する問い合わせ先

文化観光課

住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号

文化振興係 電話番号:048-922-2968 ファクス番号:048-922-3406

観光交流係 電話番号:048-922-2403 ファクス番号:048-922-3406