更新日:令和3年4月1日

地域福祉講座は、地域福祉に関する様々な事例について学び、考えることにより自分の住む地域に関心を持ち、今後の地域福祉活動の活性化に繋がるような素地を作ることを目的として、実施しています。

令和2年度については、文教大学森ゼミの皆さんにご協力いただき、「コロナ禍における福祉の現状と課題」についてをテーマにフィールドワークを実施しレポートを作成いただきました。

はじめに

2020年世界中が、新型コロナウイルスの脅威にさらされ、外出自粛を余儀なくされ、人との接触を減らすよう求められ、新しい時代へと移り変わっています。新しい生活様式に伴い、地域福祉の現場でもそれぞれ変化がありました。人のぬくもりを必要とする福祉の世界で、様々なことを模索しコロナ禍に対応する取組について、私たち文教大学生が取材しました。テーマ ~コロナ禍における福祉の現状と課題~

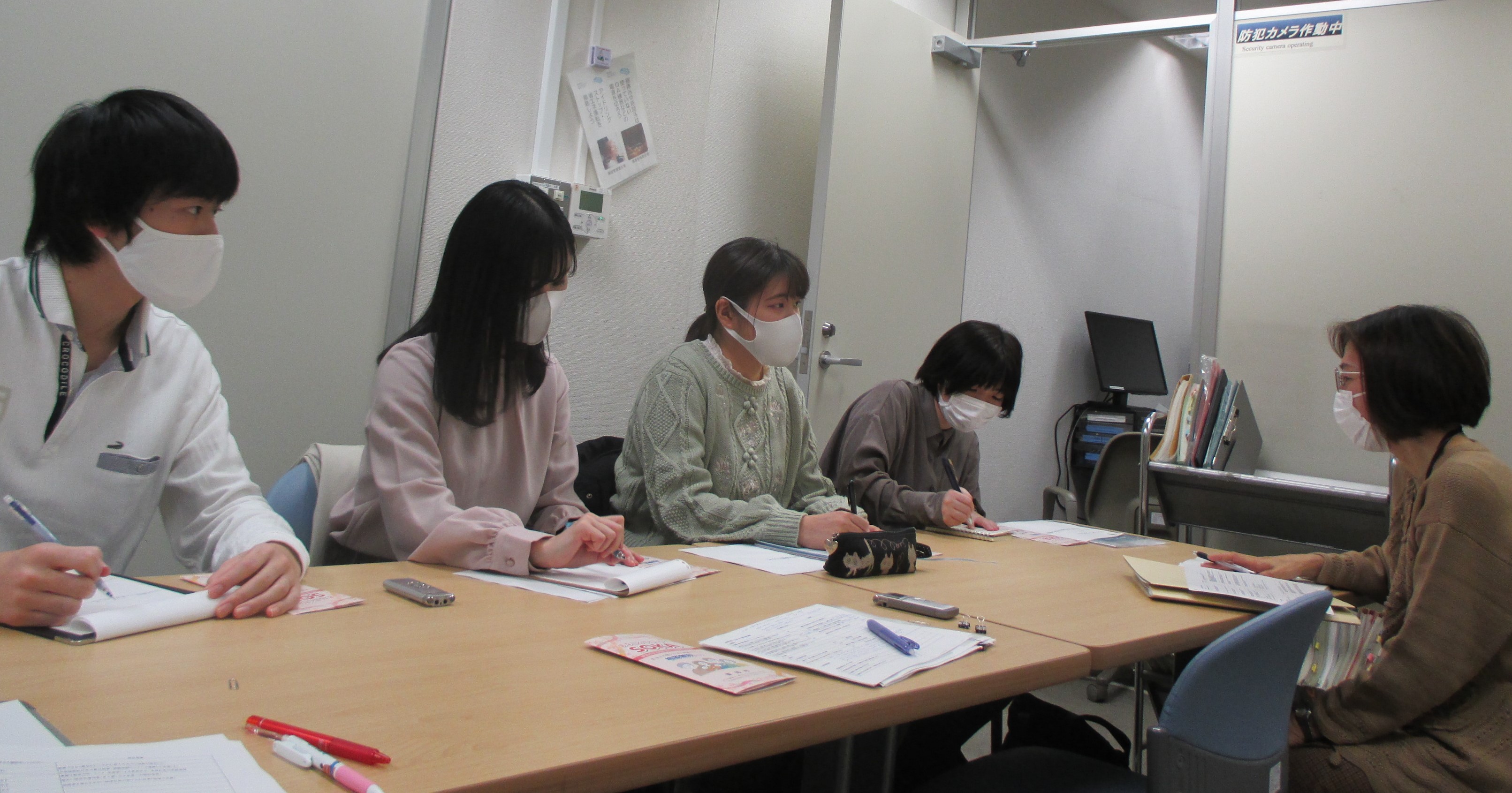

私たちは文教大学 人間科学部 人間科学科の森教授のゼミ生です。ゼミ生総勢15名と草加市役所福祉政策課で、9月からフィールドワークレポートについて、検討を始めました。私たちが今年度一番関心がある地域福祉の課題をテーマにレポート作成に取り組むべく、テーマについて真剣な議論を交わしました。

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、大学ではリモート授業が取り入れられ、対面授業が行えませんでした。そのような状況の中、久しぶりに仲間と再会を果たすことができ、ふれあい、話が出来たことは最高の喜びでした。そのような状況の中で、市の担当者から、地域福祉の課題についていくつか提案があり「今しか伝えられないことを伝えたい」「自らも人との関わりが減ってしまって、気分が落ちてしまった」「福祉の現場がどう動いているのか知りたい」「孤独に苦しんでいる人に発信したい」という強い思いから「コロナ禍における福祉の現状と課題」をテーマにし、高年者領域・障がい者領域・児童領域・生活困窮領域にグループ分けをし、フィールドワーク先の事業内容などを学習した上でフィールドワークに臨みました。

地域で活躍している地域の団体・事業所に行きました

フィールドワーク先

高年者領域グループ

フィールドワーク先:草加西部地域包括支援センター(地域包括)

利用対象者:高年者

概要:高年者の総合相談支援、介護保険制度で要支援、事業対象者と認定された人等のケアプランの作成、介護予防事業のマネジメント、高年者虐待への対応、成年後見などの権利擁護に関する相談、認知症地域支援推進員による認知症施策の推進などを行う。

障がい者領域グループ

フィールドワーク先:東部障がい者就業・生活支援センターみらい(みらい)

利用対象者:障害者手帳を持っている方

概要:障がいのある人の就職準備、就職活動、職場定着、就労継続等を目的として、相談やサポートを行う。

児童領域グループ

フィールドワーク先:こども未来食堂マイカ(マイカ)

利用対象者:幼児~中学生とその家族、高校生、大学生

概要:地域での人と人とのつながりを大切に、こども未来食堂マイカに来れば、誰もがつながれる居場所。

生活困窮領域グループ

フィールドワーク先:まるごとサポートSOKA(まるサポ)

利用対象者:生活に困窮している方(世代、国籍等問わずどなたでも)

概要:離職や休業等、さまざまな理由により経済的に困窮している人に一人ひとりの状況に応じた相談や自立に向けた支援を継続的に行う。住居確保給付金(家賃補助)就労準備支援(就労に向けた基礎能力の形成)、子どもの学習支援(学習教室等)の申請受付・利用支援を行う。

フィールドワークの結果

相談内容の変化

(1)地域包括支援センター

- 少しでも熱や他の症状の疑いがあると警戒され、病院の受入れができずに困っている相談ケース。

- 訪問して様子を確認するには感染対策を講じた対応となった。

- かかりつけ医がいないため、病気の相談が難しい。

(2)みらい

- 企業への訪問による支援の自粛。

- 職種によっては、休業を余儀なくされる方や、在宅勤務へ切り替えとなった方がおり、通常とは異なる相談があった。

- 求人の数が減った。

- 面接の自粛やリモート面談への切り替え。

(3)マイカ

- 子どもの居場所がなくなった。

- 各家庭の食費の負担が増大。

- 休校のため仕事を休まなくてはならず、減収失職し、家計がひっ迫。

(4)まるサポ

- 収入はあるが、減収したことにより生活が送れない、家賃が払えない等の潜在していたニーズを抱える生活困窮者が増加。

- 仕事を解雇された外国籍市民の相談が増えた。

コロナ禍での現状と工夫

(1)地域包括支援センター

- 新たに感染症マニュアルに基づき、そのマニュアルに沿って、地域包括支援センターの運営や事業を実施。

- マスクの配布、自粛中の介護予防に関するチラシの配布。

(2)みらい

- 在職者については、登録者、企業双方に電話による状況確認をした。

- 就労準備中の方や在宅で過ごされる登録者についても、電話にて生活状況の把握に努めた。

- ビデオツール等を利用した面接への同席。

(3)マイカ

- 野外で食材やお弁当の配布。

- キッチンカーや飲食店から買い上げたお弁当の配布。

- フードパントリーを実施(注:フードパントリーとは、レトルト食品や食品の無料配布のこと)。

- 8月から少人数での会食を再開。

(4)まるサポ

- 電話やメールでの相談受付。

- 郵送での書類のやり取りをした。

- 対面でないと伝わらないこともあるため、三密に気を付けて、ソーシャルディスタンスを保ちながら窓口や訪問対応。

コロナ禍での課題

(1)地域包括支援センター

- 高年者にタブレットを貸出して、リモートで、顔色等の身体状況の変化を把握したいが、高年者自身の操作の難しさがある。

- 外出を控える方が増え常備薬が切れたまま受診しない方や健康診断を受けない方がいる。

(2)みらい

- ビデオツール等を利用した場合の障がいの種別に応じた対応を考えていく必要がある。

- テレワークとなった登録者へのサポート体制が整っていない。

- これまで行っていた支援を感染対策を講じた上で実施するためにビデオツールの活用や他の方法を検討する必要がある。

(3)マイカ

- 各種支援制度を必要とする家庭への情報が不足し、支援を受けられていない。

- 自粛生活で、関係者等が体調を崩す。

- みんなで共に食事をすることで、孤食対策を解決してきたが、お弁当の配布等の切り替えにより、孤食が再課題なった。

- 人と人との繋がりがなくなった。

(4)まるサポ

- 外国籍市民を雇用してくれる会社の開拓や職場体験から就職へと繋げるルートづくり。

- 多くの方が、生活福祉資金を利用し生活を立て直すことができたが、緊急事態宣言発令等で、再度困窮に陥ったり、返済が懸念されるケースも増えた。

- 生活に困窮しているのにも関わらず、まるサポへの相談に繋がっていない方の存在。

地域の団体・事業所が住民に期待すること

(1)地域包括支援センター

- ご近所同士の助け合いが大切。

- 関わりがなくなってしまうと体調を崩す高年者もいるため、公園など密にならない場所で、関わりを増やす工夫が必要となる。

(2)みらい

- 障がいの有無に関わらず色々な方がいることを知ってほしい。

- 障がいがあることによって生活をする上で支障があっても、サポートや人との交流により、プラスに影響する要素があり、地域で暮らすことが可能になる。

(3)マイカ

- 高年者、障がい者、ひとり親など垣根のない「そこに行けば誰かがいる、日常の居場所」が小さい地域にあると良い。

- 地域のみんなでお互い様ができる環境になると良い。

(4)まるサポ

- 市民の方が事業について理解し困っている方を見つけて、繋いでくれること。

- 新しい仲間を受け入れる地域づくりが必要となる。

市役所の担当者から

文教大学森ゼミのみなさんお疲れ様でした。新型コロナウイルスが与えた影響による課題は、今もなお多く残されています。地域の団体や事業所は今まで以上に、感染予防を徹底し、自らの生活に制限を設け、日々業務等に従事しています。感染症と戦いながら地域を支えている方がいることを忘れないでほしいと思います。

事業所の方の話の中で、【「人の心」を支えられる人の役割が福祉には求められる】という言葉が印象的で、テレワークなど人と離れて仕事をすることが必要とされる一方で、福祉は人が支えるものだという意識が学生のみなさんには、改めて芽生えたのではないでしょうか。

地域は、地域の団体や事業所、自治体だけが支えるものではなく、市民の方一人ひとりが少しずつ近隣の方のことを理解し、寄り添うことで助け合いの輪が広がり、成り立つものであることを再認識しました。

学生の感想

高年者領域グループ

今回、地域包括支援センターでの聞き取り調査を通し、マニュアルに沿って感染対策を徹底し、慎重に支援を行っていることを学びました。新型コロナウイルスの影響で高齢者の外出頻度が減ったことにより、ストレスを抱え、健康状態にも影響を与えていることが分かりました。コロナ禍での支援の難しさを知り、接触を避けた新たな支援の方法を考えるよいきっかけとなりました。

障がい者領域グループ

障がい者就業・生活支援センターの過酷な状況における細やかな支援の体制から、私達はコロナウイルスによる悪影響ばかり考えるのではなく、「今だから出来ること」を検討していく姿勢も大切であると学ぶことが出来ました。今後、社会のオンライン化並びにAI化に伴って人と人との物理的な距離は開く一方、その隔たりを超えて支援を行うことの出来る社会福祉士を目指したいと思います。

児童領域グループ

今回、子ども食堂のコロナ禍の取り組みについて取材をし、子どもの居場所である子ども食堂の活動が制限されている中でも、何かできることは無いかとフードパントリーやワゴンでの弁当配布を行い、短い時間でも悩みを抱える親や子どもの話を聞く機会を設け、人と繋がり続けた姿勢に感銘を受けました。人と人とが密接に関われなくなってしまった中、小さなことでも何が出来るのかを考え行動することで、地域の「支え合い」が生まれていくのだろうと感じました。

生活困窮領域グループ

新型コロナウイルスの影響による草加市住民の生活困窮の現状について理解を深めることができました。各種給付金や就労・学習などの支援に加え、コロナ禍において相談件数が増加した外国人労働者への支援についても学ぶことができました。地域の貧困問題の解決には相談機関からの支援だけではなく、地域住民の理解やコミュニティづくりの重要性についても伺え、ポストコロナの新たな福祉について考える貴重な機会となりました。

編集後記

「新型コロナウイルスという突然の脅威は、福祉現場にどのような影響を与えているのか?」という問いから、学生たちは草加市内のさまざまな福祉現場に取材をさせて頂きました。

コロナ禍の中で、どの現場も感染予防対策を取りながらも、福祉サービスや活動を縮小せざるをえませんでした。また経済活動が滞ったことによって生活に困ってしまった人たち、自粛生活による閉じこもりのために心身の体調を崩す人たちなども増え、新たな福祉ニーズの課題も浮かび上がりました。人との触れあいを大切にする福祉実践で、人と直接会えないことは相当な苦労を強いられますが、他方、現場の職員の方々は、それぞれの努力と創意工夫により、新しい支援活動を展開されていました。今後も福祉のチャレンジは続き、IT技術の活用なども積極的に行われていくと思います。ただ、どんな状況になっても、地域のつながりを絶えさせない取り組みが根底にあることは変わりません。現場のフィールドワークを通して、学生たちはそのような現場の方々の熱いメッセージを受け取ることができました。

このたび貴重なお話しを聞かせて頂いた職員の方々に心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

文教大学 人間科学科 教授 森 恭子

このページに関する問い合わせ先

福祉政策課

住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号

政策総務係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066

あんしん支援係 電話番号:048-922-0187 ファクス番号:048-922-1066

つながり推進係 電話番号:048-922-1024 ファクス番号:048-922-1066

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。