更新日:2024年9月24日

首都直下地震や南海トラフ地震など、いつ大規模地震が発生してもおかしくありません。

災害の予兆が発生してから備蓄を始めるのではなく、日頃からの備蓄をお願いします。

食料、飲料水

最低3日分、可能であれば7日分の食料、飲料水を備えましょう。

非常食

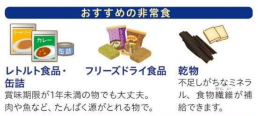

消化の良いもの、栄養価の高いもの、そのまま食べられるものを備えましょう。

乳幼児、高齢者、アレルギーがある場合は対応のものを用意してください。

おすすめの非常食

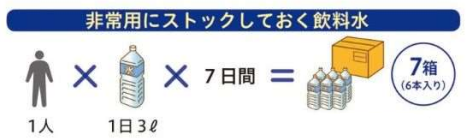

飲料水

水は1人1日3ℓ使用することを前提として、必要数を計算しましょう。

例:4人家族で7日分であれば7箱(2ℓ6本入り)の備蓄

おすすめの備蓄方法「ローリングストック法」

7日分の食料備蓄をしておくためには、日ごろから少し多めに食材や水を買っておき、

賞味期限が近付いてきたら使用して、使用した分を補充する「ローリングストック法」が有効です。

賞味期限が短いレトルト食品なども、非常食として扱うことができるため、備蓄の幅が広がります。

「おいしいもの」「すきなもの」を食べることができるということは安心につながるため、

被災生活で重要なポイントです。

ライト

両手が空くヘッドライトは避難時の生活でも重宝します。

予備電池やモバイルバッテリーなど充電できるものも忘れずに準備をしてください。

衛生用品

簡易トイレ、乳幼児・大人用の紙おむつ、ティッシュ、ウエットティッシュ、ゴミ袋、

感染症対策のマスクや除菌グッズ、体温計などを準備してください。

特に、災害時はほこりが舞うため使い捨てのマスクがおすすめです。

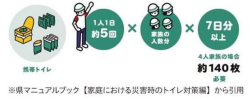

簡易トイレ

簡易トイレがあれば、避難所でトイレが使えない場合でも安心です。

トイレの回数は、1人1日約5回の想定で、家族7日分以上備蓄しておきましょう。

例:4人家族で7日分であれば140枚の備蓄

応急医療品

三角巾は止血や固定にとても役立ちます。

また、鎮痛剤、胃腸薬、化膿止めなどの医療品は用意すると安心です。

日ごろから服用しているものがある場合は、別途用意してください。

以下関連リンクの東京備蓄ナビを使用し、ご家庭に合わせた備蓄品目と必要量のリストを確認してみましょう。

関連リンク

- 東京備蓄ナビ【自分に合った備蓄を調べてみよう】(外部サイトにリンクします)

このページに関する問い合わせ先

危機管理課

住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号

電話番号:048-922-0614

ファクス番号:048-922-6591