更新日:2025年10月27日

概要

名称(よみ)

おくのほそ道の風景地 草加松原 (おくのほそみちのふうけいち そうかまつばら)種別

国指定名勝指定年月日

平成26年(2014年)3月18日解説

日光街道草加宿の北側に位置する草加松原は、一説には、寛永7年(1630)の草加宿開宿時、または天和3年(1683)の綾瀬川改修時に松が植えられたと伝えられ、江戸時代から日光街道の名所として知られてきました。平成26年(2014)3月、この草加松原は「おくのほそ道の風景地」の一群をなすものとして、国の名勝に指定されました。今なお、松尾芭蕉の『おくのほそ道』の時代の雰囲気を色濃く伝える風致景観として、高く評価されたことによるものです。

元禄2年(1689)3月27日、松尾芭蕉(まつおばしょう)は、門人の河合曽良(かわいそら)を伴い、江戸深川を旅立ちました。古歌の名所、由緒、来歴の地を訪ね陸奥・北陸路を旅し、これにより日本を代表する紀行文学『おくのほそ道』を完成させました。

深川から船で千住に向かった芭蕉は、そこで見送りに来た人たちに別れを告げ、歩みを草加に進めます。

「もし生きて帰らばと、定めなき頼みの末をかけ、その日やうやう草加という宿にたどり着きにけり」

この日は、今の暦では5月16日に当たります。初夏の陽光を浴びながら、芭蕉は旅の感慨を新たにしたのかもしれません。芭蕉の旅路を見送った草加松原は、度重なる手入れや補植が行われ、昭和20年(1945)ごろまでは600本以上の松が植えられていました。しかし、昭和40年代になると、高度成長に伴う公害の影響で、松は著しく減少してしまいました。このような危機に松並木保存の機運が高まり、昭和51年(1976)には市民団体「草加松並木保存会」が発足し、同会を中心とした多くの市民による松の保護・補植が行われるとともに、市民と行政が一体となった保存活動によって草加松原は護り継がれ、現在は634本にまで復活しました。

なお、名勝指定を後世の市民に伝え残すため建立された標識(記念碑)は、草加市ともゆかり深い日本文学研究者で文化勲章受章者のドナルド・キーン氏の揮毫(きごう)になるものです。

所在地

草加市栄町一、二、三丁目、神明二丁目アクセス

東武スカイツリーライン獨協大学前<草加松原>駅東口下車、徒歩5分。正面大通りを東へ進んだ、県道足立越谷線沿い。

ココに注目!文化財にまつわる詳しい情報!

『おくのほそ道』の舞台・草加

元禄2年(1689)3月27日は、現在の暦に改めると5月16日に当たります。

その日、松尾芭蕉は、江戸を出発し、東北・北陸地方を巡る旅に赴きました。門人・河合曽良を伴い、美濃国大垣(岐阜県大垣市)で結ぶおよそ150日間の長旅は、後に『おくのほそ道』の名で著され、わが国を代表する寄稿作品として知られています。

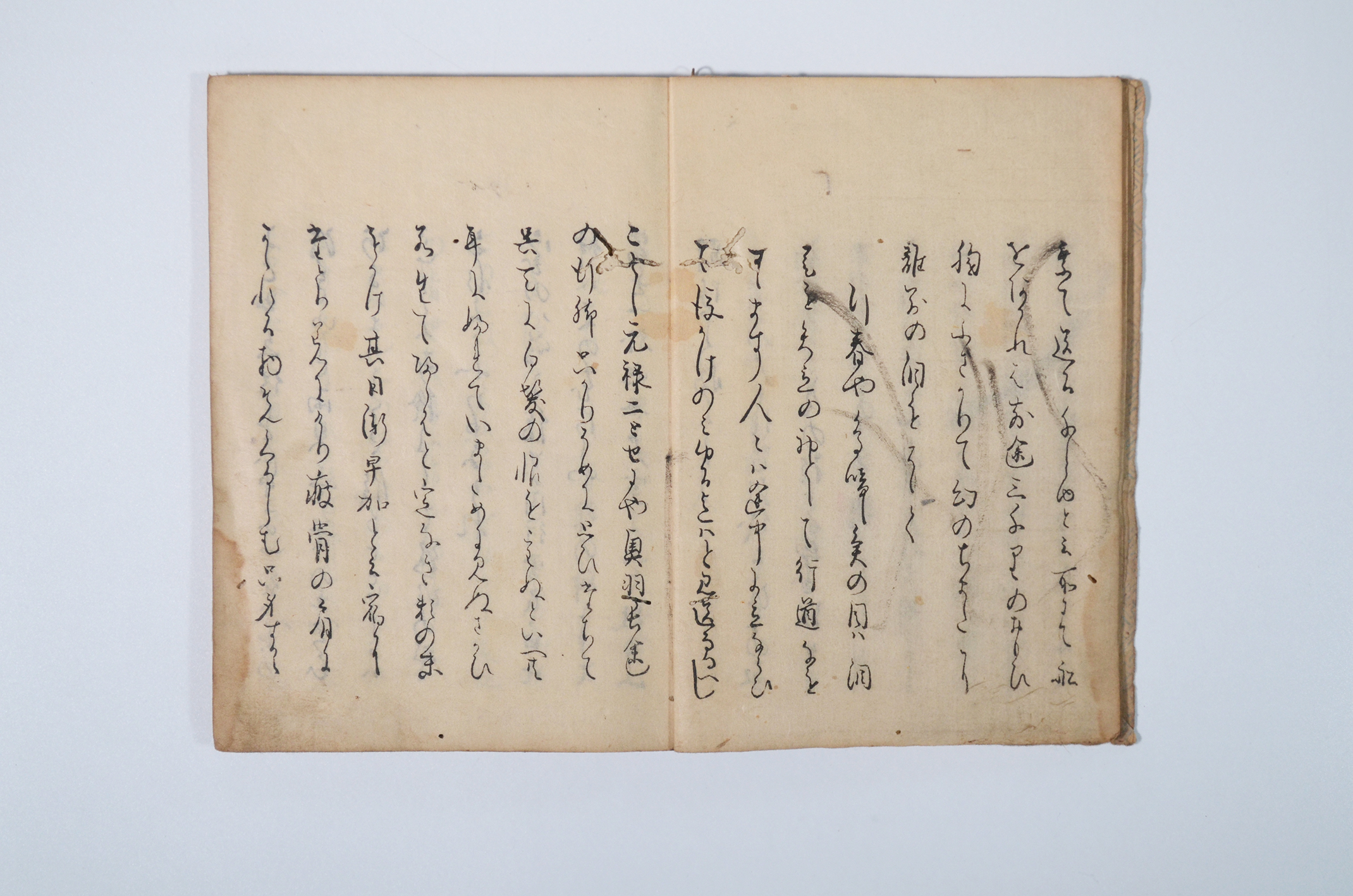

『おくのほそ道』草加の章段では、旅の初日、千住宿(足立区・荒川区)で門人や知人に見送られた後、日光道中を北上し、なんとか草加宿までたどり着いたと記されています。街道の風景には全く触れず、長旅への不安など芭蕉の胸中に焦点を当てた文章からは、旅心(旅に赴く気持ち)が定まらぬまま、第一歩を踏み出した芭蕉の姿が浮かび上がります。

なお、曽良が著した『曽良旅日記』には、初日は粕壁宿(春日部市)近辺に泊まったと記されています。芭蕉は足取りの重さを強調するために、あえて千住宿からわずか一駅先の草加宿を記したと考えられています。

『おくのほそ道』草加の章段(歴史民俗資料館蔵)

資料と写真でたどる草加松原の歴史

資料に残る松を植えた記録(寛政4年[1792])

草加松原の松がいつ植えられたかについては、諸説あるものの、古文書によって植樹の記録が確認できるのは、寛政4年(1792)からです。

文政13年(1830)に記された古文書は、寛政4年に代官所から苗木代を拝領し、草加宿の人々によって松の苗木1,230本を植樹したものの、根付かず枯れる松が多かったため、何度も補植したことが記されています。

なお、松の本数はたびたび記録されており、現在に至るまで本数のおおよその推移を知ることができます。

代官所に松の本数を報告した古文書(文政13年[1830]、歴史民俗資料館蔵)

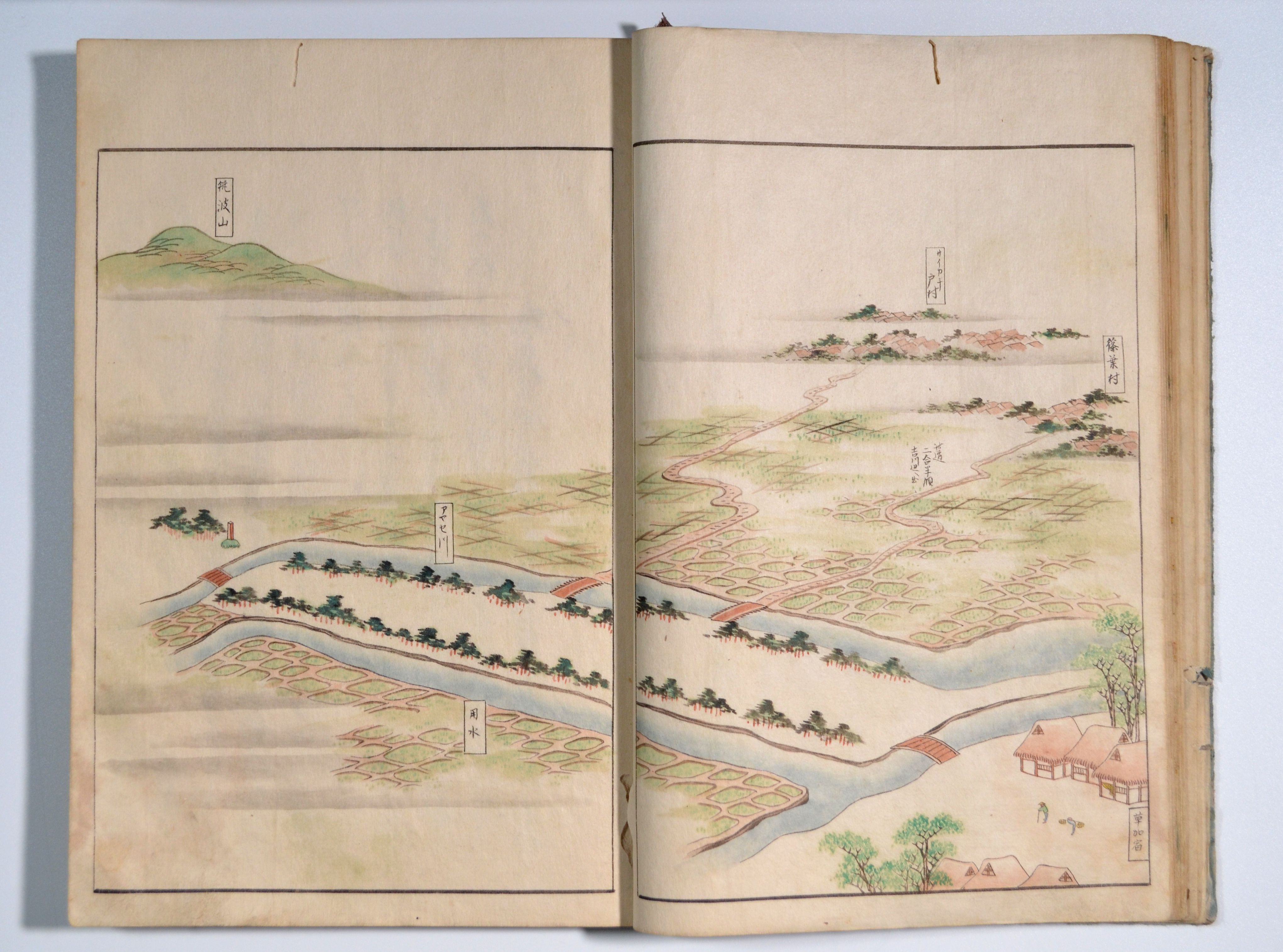

旅人が描いた日光街道の風景(文化15年[1818])

江戸で仕立屋を営んでいた竹村立義(たけむらたつよし)は、日光の東照宮を参詣し、江戸に帰るまでの道中で見聞きしたことを『日光巡拝図誌』(にっこうじゅんぱいずし)と題した道中記録に認(したた)めています。

旅の途上、草加松原の風景の眺めた立義は、「宿を出はなれて小松原、左右に川有て風景よし」との感想とともに、草加松原の風景を鮮やかな淡彩画に描いています。

『日光巡拝図誌』に描かれた草加松原(歴史民俗資料館蔵)

国道改良工事と草加松原の保護(昭和時代初期)

昭和8年(1933)、自動車の通行量が増えてきた草加松原では、松並木の西側を伐採して車道を広げようという計画が持ち上がりました。驚いた草加町の人々は、計画の変更を求めて、草加町保勝会を立ち上げ、草加松原の絵葉書を販売するなど、文化財として保護するようPR活動を行いました。

人々の声が届いたのか、松並木の西側を流れていた用水路を挟んで車道の上下線を分離する計画に変更され、草加松原を守ることができました。

なお、草加松原の北側にある車道の合流地点には、用水路をまたぐために3本の橋が架けられました。「三ツ橋」(みつばし)と命名された橋は、草加松原の新しい名所として注目を集めました。

昭和時代初めの草加松原

おしゃれなデザインだった三ツ橋(昭和10年[1935]ごろ)

草加松並木保存会による保護(昭和50年代)

道路舗装や環境悪化によって、草加松原の松が次々と枯れていき、大きな社会問題になりました。草加市は公害対策に乗り出し、市民も草加青年会議所を中心に草加松並木保存会を結成して保護活動に取り組みました。昭和51年(1976)に発会した草加松並木保存会は「よみがえれ松並木…、そして草加に緑を!!」をスローガンに掲げ、松の台帳作りや老木の手入れ、若木の補植、松並木の保護を訴える広報活動などを行いました。行政と市民が一体になった保護活動により、少しずつ松並木も樹勢を回復し、やがて遊歩道の整備計画へと進展していきました。

自動車が多く通行する草加松原(昭和40年代)

草加松並木保存会による熱心な保護活動

歴史と文化を伝える遊歩道(昭和60年[1985])

昭和60年(1985年)に草加市と埼玉県がスタートさせた草加松原の遊歩道整備事業は、『おくのほそ道』とのゆかりがいかされました。

草加松原の中には、『おくのほそ道』に由来する百代橋(ひゃくたいばし)と矢立橋(やたてばし)が架けられ、松尾芭蕉翁像や松尾芭蕉文学碑といったモニュメントも建立されました。

『おくのほそ道』の旅300周年を迎えた昭和63年(1988)度、草加市は「奥の細道国際シンポジウム」を開催しました。国文学者のドナルド・キーン氏を始めとする有名な研究者を招いたシンポジウムは、大きな成功をおさめ、草加市は『おくのほそ道』ゆかりの市として広く知られるようになりました。

松尾芭蕉文学碑建立を記念した除幕式(平成3年[1991])

国指定名勝「おくのほそ道の風景地」へ(平成26年[2014])

平成24年(2012)、文化庁は『おくのほそ道』に関する優れた風致景観を保護する目的から、名勝指定調査を実施し、約20か所の候補地を選定しました。

当初、草加松原は候補地に挙がっていませんでしたが、市は「草加松原は日光道中の名所であり、松尾芭蕉にゆかりある名勝地である」と訴えた結果、平成26年(2014)3月18日、芭蕉の『おくのほそ道』に記された風致景観を表す13か所の風景地の一つとして、国の名勝に指定されました(その後、追加指定を重ね、令和7年[2025]10月現在、26か所が風景地に指定されています)。

市では初となる名勝の指定は、市民に大きな喜びをもたらすとともに、改めて『おくのほそ道』とのゆかりを伝えていくことの大切さを意識する契機となりました。

名勝指定を受け、草加松原には文化財保護法に基づく標識が建立されました。標識の文字は、ドナルド・キーン氏に揮毫(きごう)していただき、草加松原を訪れた方に『おくのほそ道』のゆかりを伝えています。

ドナルド・キーン先生に揮毫いただいた標識(記念碑)

国指定名勝「おくのほそ道の風景地」指定地一覧(令和7年[2025]10月現在)

| 風景地 | 読み方 | 所在地 | |

| 1 | 草加松原 | そうかまつばら | 埼玉県草加市 |

| 2 | ガンマンガ淵(慈雲寺境内) | がんまんがふち(じうんじけいだい) | 栃木県日光市 |

| 3 | 八幡宮(那須神社境内) | はちまんぐう(なすじんじゃけいだい) | 栃木県大田原市 |

| 4 | 殺生石 | せっしょうせき | 栃木県那須町 |

| 5 | 遊行柳(清水流るゝの柳) | ゆぎょうやなぎ(しみずながるるのやなぎ) | 栃木県那須町 |

| 6 | 黒塚の岩屋 | くろづかのいわや | 福島県二本松市 |

| 7 | 武隈の松 | たけくまのまつ | 宮城県岩沼市 |

| 8 | つゝじが岡及び天神の御社 | つつじがおかおよびてんじんのみやしろ | 宮城県仙台市 |

| 9 | 木の下及び薬師堂 | きのしたおよびやくしどう | 宮城県仙台市 |

| 10 | 壺碑(つぼの石ぶみ) | つぼのいしぶみ(つぼのいしぶみ) | 宮城県多賀城市 |

| 11 | 興井 | おきのい | 宮城県多賀城市 |

| 12 | 末の松山 | すえのまつやま | 宮城県多賀城市 |

| 13 | 籬が島 | まがきがしま | 宮城県塩竈市 |

| 14 | 金鶏山 | きんけいざん | 岩手県平泉町 |

| 15 | 高館 | たかだち | 岩手県平泉町 |

| 16 | さくら山 | さくらやま | 岩手県平泉町 |

| 17 | 本合海 | もとあいかい | 山形県新庄市 |

| 18 | 三崎(大師崎) | みさき(だいしざき) | 山形県遊佐町・秋田県にかほ町 |

| 19 | 象潟及び汐越 | きさかたおよびしおこし | 秋田県にかほ市 |

| 20 | 親しらず | おやしらず | 新潟県糸魚川市 |

| 21 | 有磯海 | ありそうみ | 富山県高岡市 |

| 22 | 那谷寺境内(奇石) | なたでらけいだい(きせき) | 石川県小松市 |

| 23 | 道明が淵(山中の温泉) | どうめいがふち(やまなかのいでゆ) | 石川県加賀市 |

| 24 | 湯尾峠 | ゆのおとうげ | 福井県南越前町 |

| 25 | けいの明神(氣比神宮境内) | けいのみょうじん(けひじんぐうけいだい) | 福井県敦賀市 |

| 26 | 大垣船町川湊 | おおがきふなまちかわみなと | 岐阜県大垣市 |

動画で楽しむ草加松原の歴史・風景

PR動画 「松尾芭蕉ゆかりの風景地 草加松原」(2025年制作、2分20秒)

(画像をクリックすると動画を見ることができます(外部サイトに接続します))

PR動画 国指定名勝「おくのほそ道の風景地 草加松原」(2015年制作、15分)

関連リンク

このページに関するアンケート

このページに関する問い合わせ先

生涯学習課

住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号

文化財保護係 電話番号:048-922-2830 ファクス番号:048-922-3498

生涯学習係 電話番号:048-922-2819 ファクス番号:048-922-3498